はじめに

こんにちは、HAL編集部です。今回は人間拡張技術の研究に取り組む研究者および大学・大学院教授の方を対象とした取り組みを発信します。

本記事に掲載する内容は、記事を取り上げた当時の内容を元に構成しております。対象者の個人情報や研究内容に対し、当社の許可なく転載や盗用、第三者機関への利用・譲渡などは一切禁止しています。掲載内容に関しての質問・お問合せは、当社編集部までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

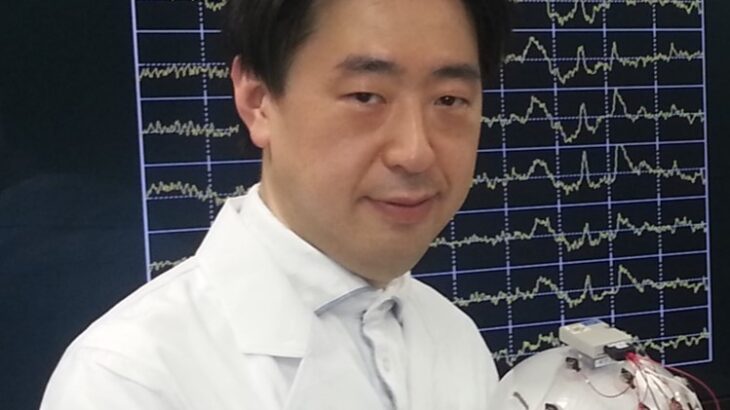

長谷川良平博士のご紹介

脳科学の進歩は目覚ましく、その成果を応用したブレインテック(BrainTech)あるいはニューロテクノロジー(Neurotechnology)とも呼ばれる新領域が新たな盛り上がりを見せています。BrainTechは脳と機械を直結するブレイン-マシン インターフェース(Brain-Machine Interface: BMI)や記憶力などの認知機能の向上、さらには無意識を含む感性情報の可視化など、新技術やそのユースケースに焦点を当てた分野です。脳の健康維持や認知症の予防、教育、エンターテイメントへの応用など、その用途は多岐に渡ります。

今回は、この分野のトップランナーである長谷川博士の研究を取り上げ、脳波BMI技術を用いたユースケースや社会実装のアプローチを探りました。

プロフィール

長谷川 良平 Ryohei P.Hasegawa, Ph.D.

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター上級主任研究員

福井大学大学院工学研究科 客員教授

名古屋大学 予防早期医療創成センター 客員教授

東京理科大学 パラレル脳センシング技術研究部門 客員教授

主な最新研究

ニューロテクノロジーに関する研究を多くされておられます。代表的な研究成果は、脳波による意思伝達装置『ニューロコミュニケーター®』です。また、ニューロコミュニケーターを応用した脳波による認知機能訓練装置『ニューロトレーナー®』やその対戦競技化『bスポーツ』の社会実装にも取り組んでおられます。

【参照】

[論文]ニューロコミュニケーターにおける性能向上の試み

[論文]脳波による脳トレ競技「bスポーツ」の可能性について-ロボットアバターを用いた対戦競技の実施報告-

SFの世界?!脳波を使ったゲーム競技『bスポーツ(brain Sports)』

脳と機械を繋ぐBMI(Brain-Machin Interface)技術の社会実装に向けて、興味深い取り組みに挑戦する研究者がいます。それが長谷川良平博士です。長谷川博士は、BMI研究の最前線で活躍し、技術開発から社会への応用に至るまで、多岐に渡る領域でその才能を発揮されています。

そのうち、最近の興味深い取り組みが、脳波を活用した脳トレゲーム競技『bスポーツ』です。競技プレイヤーがBMIデバイスを装着し、自分達の思考を、脳活動(脳波)を介して操作信号に変換することで、ハンズフリーでパソコン上のゲームや、ロボットのような外部機器操作を行うことが可能です。まるでSF映画のように「念じる」だけで競技ができる、斬新なコンセプトを現実のものにしています。

bスポーツのイメージ(画像:長谷川博士からの提供)

【参照】bSports公式サイト『bスポーツ・イメージ動画』

bスポーツの競技内容は多岐に渡りまずが、主にタイミングと判断力がカギとなるゲーム設計がなされています。例えば、モグラたたきや魚釣りゲームのような簡単なものから、状況に応じてロボットを操作して球技スポーツや道具使用などの動作を代行させるような競技も行うことが可能です。また、一部のゲームでは、各自で行ったゲーム成績(脳波解読の速さや正確さ)を比較しあうだけでなく、複数人の同時対戦型で実施することもできます。

このような先進的な取り組みの中核となるのが、長谷川博士によって開発された脳波BMI技術を応用した意思伝達支援装置『ニューロコミュニケーター®』です。本稿では長谷川博士への複数回のインタビューとメール取材をもとに、bスポーツの元となったニューロコミュニケーターの技術概要に加えて、どのような経緯でbスポーツが開発されたかに関しても解説します。

BMI技術とその応用

日本発の代表的脳波BMI技術のひとつであるニューロコミュニケーターは、病気や事故によって話したり書いたりすることができない重度運動機能障害を持つ患者向けの意思伝達を支援するために開発されました(2010年3月プレス発表)。

その際、活用されたのが「事象関連電位」という注意の瞬間高まりに反応した脳波成分です。この装置では、まずユーザーである想定患者さんの眼前にサブモニターをおいて、その画面に並べた複数の絵カード(介護の要望などを記載したピクトグラムなど)を疑似ランダム順に高速でフラッシュさせ続けます。フラッシュの仕方には輝度変化などがありえますが、実際には「これかな」という文字を絵カード上に瞬間的に表示させます。ユーザーが行うことはただ一つ、今伝えたいメッセージを表している絵カード上に「これかな」の文字が表れたときに「それだ!」と頭の中で思うだけです。ユーザーが十分に集中していれば、まさにその瞬間に事象関連電位が発生します。ニューロコミュニケーターではこの電位変化をリアルタイムで検出することでユーザーが脳内で選択した絵カードを「解読」します。

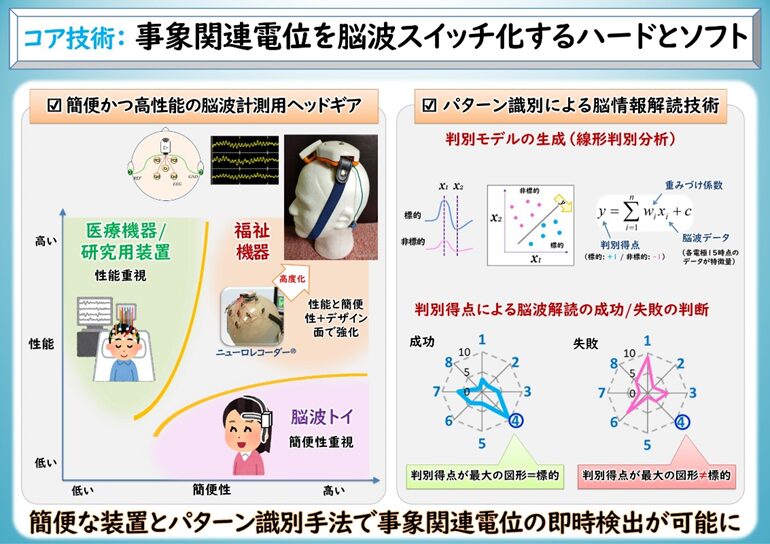

以前からも事象関連電位の変化に基づいて文字単位で選択するシステムがありましたが、装置が大がかりで準備に手間がかかったり、1文字選ぶために数十秒もフラッシュさせ続けたにもかかわらず解読の間違いが多かったりと実用化には程遠い状態でした。もちろん、それでも「研究用ツール」としての存在意義はありますが、一般家庭で購入して非専門家でも使える福祉機器となることを目指した長谷川博士は、ユーザーが気軽に事象関連電位を仮想的なワンボタンスイッチとして使いこなせるようにハードウェアとソフトウェアの両面から実用化開発を行うことにしました。

『ニューロコミュニケーター®』のコア技術(画像:長谷川博士からの提供)

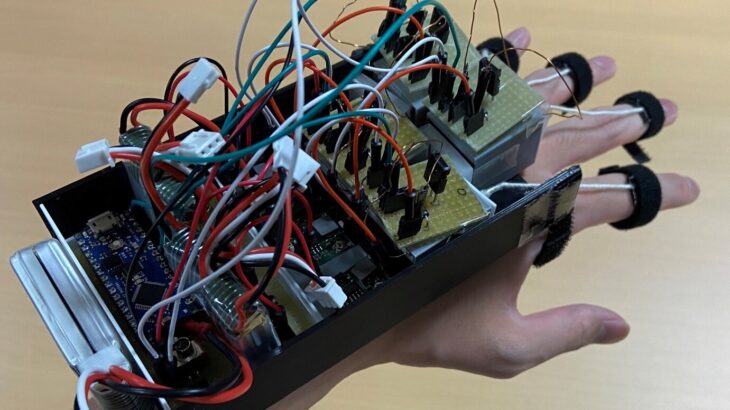

まず、基盤的ハードウェアとして「ニューロレコーダー」と名付けたヘッドギアが開発されました。その際、対象患者が療養中の家庭内でも邪魔にならないようにコンパクトな構造にしたうえで、家族等の介護者が簡単に装着できるような簡便性にも配慮しました。本体は小さなお椀を逆さにしたような樹脂製で頭頂部を中心にした5か所の電極とその電極からの信号を増幅し無線送信する小型の充電式脳波計を頭部に固定する役割があります。また、それらをカバーする部分には周囲の電化製品から発生する電気的ノイズを大幅に低減するシールド効果もあります。しかも、軽くて通気性にも優れているため、長時間使用しても不快感が無い状態で、高品質な脳波データを計測することが可能です。一般に、医療用の脳波計は高性能ですが簡便性が低く、エンターテインメント目的の簡易脳波計では簡便性に優れていても性能が低い傾向があります。これに対してニューロレコーダーは性能と簡便性を両立させた装置と言えます(関連特許2件取得)。

次に基盤的ソフトウェアとして重要なのがデータ解析手法です。ニューロレコーダーによって高品質な脳活動データが簡便に収集されたとしても、そのままでは単なる脳波計でBMI装置とは言えません。あたかもモールス信号の音が明瞭に録音できても一定の規則に基づいて解読しなければその信号に秘められたメッセージがわからないのと同様です。多変量の脳波データから意味のある情報をなるべく素早く、かつなるべく正確に解読することによって始めて脳波を仮想的なワンボタンスイッチ、つまり「脳波スイッチ」となり、リアルタイムの外部機器制御が可能になります。

基本となったのは、人工知能の代表格であるパターン識別手法です。あらかじめキャリブレーション用の実験セッションを数分間実施してもらったときのデータから選びたい絵カード(標的)がフラッシュしたときと選びたくない絵カードがフラッシュしたときの2クラスの波形データを収集し、判別モデルを生成しておきます。このモデルを用いればユーザーが選ぼうとしている絵カードが何かわからない状態でも、その時の脳波データをもとに判別モデルが算出する判別得点(選びたいときにプラスの値に、選びたくないときにマイナスの値になるようにセットしてあります)がどの絵カードで最大になるかを調べれば、ユーザーの脳内意思決定を正確に予測することができるようになりました。

ただし、様々な要因で患者さんが集中できる時間は健常者ほど長くはありません。S/N比の悪い事象関連電位ではこのようなパターン識別手法を使うとしても、これまでは10~20回くらいフラッシュさせたときのデータの加算平均(時間にして10~20秒)を行わないと十分な高い精度が得られませんでした。もちろんフラッシュの回数を少なくすれば解読するまでの時間は短くて済みますが、それでは肝心の解読精度が低下してしまいます。そこで、さらなる工夫としてテレビの選挙番組で当選確実を出すのと似たような手法を導入しました。具体的には統計的な確からしさから「もう十分」と言える状態で解読ができそうになった段階で絵カードのフラッシュを打ち切る方法です。複数の絵カードに対して強い反応が見られるような場合は、長めに様子をみることもできます。このような可変的なフラッシュ時間のなかで、平均すれば4~5秒で90%程度の解読精度を達成することができるようになりました(こちらも関連特許2件取得)。

「ボディーフリー」の社会を目指して

長谷川博士が描く未来は身体的制約を超えた「ボディーフリー」の社会です。健常者と同様、運動機能障害を持つ多くの患者にとってコミュニケーションは何らかの目的を達成するための手段であって、必ずしもそれが最終目的とは限りません。

ボディーフリー社会が実現した街のイメージ(画像:長谷川博士からの提供)

例えば家族等の介護者に「寒いから暖房を強めて」と伝えることができればエアコンを操作して暖房を強めてくれると思いますが、近くに誰もいない場合は困ります。誰かが来るまで我慢して待つか、エアコン操作のために忙しい人を遠くから呼び出さないといけません。もし、自分で直接エアコンを操作できれば、誰かの手を借りなくても、自分自身で解決できます。そのため、脳波BMIは他者に気持ちを伝える超能力(テレパシー)だけでなく、環境に働きかける、つまり「ものを動かす」超能力(念力)の実現も期待されているのです。実際、家電製品だけでなく、自分が移動するための電動車いすや自動運転カー、道具使用を代行するロボットアバターなど様々な外部機器がその対象となりえます。広い意味ではメタバースにおける(CGの)アバターの制御も含めることができます。身体に障害を持つ方が常に誰かのサポートを受けることができる状況は理想的である一方、少子化や核家族化の進む中、脳波BMIは障がい者の自立支援やそれに基づく社会参加を推進する可能性があるわけです。障がい者だけでなく健常者の生活の中で物理的な身体が制約となっている場面は想像以上に多いものです。老化に伴って徐々に運動機能が低下した高齢者や、何らかの作業に従事する中で両手のふさがった労働者、細かな手の動きができない宇宙飛行士など、今後、脳波BMIの「念力」応用にどのような潜在的なマーケットが存在するか議論される機会が増えてくると思われます。

社会実装を加速させるヒント

脳波BMI技術の社会実装に向けて、示唆に富んだアプローチの一例が今回取り上げた『bスポーツ』です。これは単なる新しいスポーツではなく、テクノロジーとエンターテインメントが融合した未来型アトラクションの兆しを提案しています。もともとbスポーツは、ニューロコミュニケーターの想定ユーザーである寝たきり生活が長い患者さんの廃用症候群(生活不活発病)の予防と脳波BMIによる意思伝達操作の訓練を兼ねた「ニューロトレーナー」の開発がきっかけとなっています。その際、意思伝達装置とは異なる観点、つまりプレイヤーが楽しみながら認知機能を高めることを追求した結果、一般の人にとっても健康維持と娯楽の両面の価値を提供できる可能性が高まりました。

この取り組みをマクロな視点でみると、国や地方自治体における社会保障費の削減に大きく寄与する可能性が浮かび上がります。認知症を例に挙げると、その患者数は2025年には約700万人に達すると予想されており、治療に関わる社会的費用は2014年時点で年間14.5兆円にも上ると推計 されています。それゆえbスポーツのアーリーアダプター(初期採用層)として想定されているのは、認知症予防に関心のある高齢者です。現状では認知症は一旦、発病すると回復する見込みがないにもかかわらず、多額の治療費や介護費がかかるため、大きな社会問題となっています。もし、高齢者が自らの娯楽の一種としてbスポーツを行うことが認知症予防にもなっているのであれば、本人にとっても国や地方自治体にとっても大きな節約になるはずです。実際、WHOのガイドラインにおいて、認知トレーニングは20項目の推奨リストの一つとなっていますが、その効果が一定でないことや科学的根拠の質が問題になっていました。これに対し、bスポーツで脳トレゲームの操作に用いる事象関連電位は、臨床研究との関連でも多くの知見が報告されており、認知機能低下の神経生理学的バイオマーカーとして認知症の早期発見にも役立つ可能性が示唆されています。そのため、bスポーツのゲーム成績を高めるためのユーザーの取り組みとアプリ開発等のサービス提供者の取り組みは、ともに脳にとって認知機能を高める状況を作っていることに他なりません。

さらにbスポーツの魅力は、普遍的な参加性にあります。上述したWHOのガイドラインでは「社会活動」も推奨されており、これまでも高齢者スポーツや高齢者向けアクティビティなどが多数考案・実施されていますが、ケガのリスクを過剰に考慮したり、幼稚になりがちだったりと、普及は限定的でした。非高齢者においても一般のスポーツでは、体格や体力、運動技能の個人差が勝敗に直結するため、ほとんどのスポーツ種目では、同じ健常者どうしでも性別や体重などを基準にして別グループで競技が行われます。障がい者の自己実現においてパラリンピックの存在自体は貴重な場であるのは間違いないですが、障がい者が健常者用のオリンピックに参加しても、とても上位の成績を収めることはできないと思われています。一方、bスポーツは老若男女、身体的な制約の有無を問わず、誰もが平等に競技を楽しむことができるため、多様な方々の社会参加を促進し、これまで交流の無かった集団どうしを一つに結びつける力を持っています。

このようにbスポーツは、ハンズフリーで実施可能な脳トレ競技であるだけでなく、インクルーシブ、つまり包括的な社会の実現を目指した社会的交流を促進するアクティビティとしての役割も期待できるのです。寝たきり状態が長く孤立しがちな患者であっても、将来的にはプロのbスポーツプレイヤーとして活躍し、賞金を収入源として生計を立てる人々が現れるかもしれません。プレイヤーとして参加する側面だけでなく、bスポーツを企画・開催する側にも様々な可能性が含まれています。民間企業は自社製品(モビリティやメタバースなども含む)を競技テーマに用いたbスポーツ大会を実施することで広告宣伝を兼ねた、CSR活動を行うことができますし、地方自治体も街づくりの一環としてbスポーツ大会を定期的に開催し、参加者に健康ポイントなどを付与することで、医療・介護費の減少に繋げることも考えられます。実際、bスポーツの初期的開発はつくば市の社会実装事業の支援を受けて行われましたし、JSTの未来社会創造事業や、スタートアップ支援に関する令和4年度補正予算事業、さらには名大-産総研アライアンス事業などにおいては、愛知県の過疎地域が持つ潜在的ポテンシャルを活用した「奥三河メディカルバレー」への導入検討がなされています。bスポーツの展開は、私たちの社会に新たな動きを生み出し、未来に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとなるでしょう。

BMI考察

今回の記事では、脳波計測などによる非侵襲型のBMI技術に焦点を絞りましたが、国内外では脳外科手術によって脳内にインプラントを埋め込む侵襲型のBMI技術の開発を進める動きも活発です。米国の連続起業家であるイーロン・マスク博士もこのBMI技術に大きな可能性を見出し、Neuralink.Incを設立しました。侵襲型BMIでは、毎回の装着の必要が無かったり、ロボットアームなどの指を動かしたり、何かに触った感覚を人工的に発生させたり、さらには思考の言語化など詳細な脳情報に双方向でアクセスできることがメリットです。一方、本来健康な脳がインプラント装置によって傷ついたり、感染のリスクがあったりと、安全性の問題が十分解決されていません。特に医療機器承認のハードルが高い日本では実用化がかなり先になる可能性が心配されています。

次にBMI技術を産業に応用する場合、私たちが今回取り上げた事例以外にも、様々なユースケースが考えられます。

医療分野

事故や疾患、障害により、突然「意識不明」の状態になった場合には、本当は閉じ込め状態であったとしても、意識障害もしくは植物状態と「誤診」されて、意識があることに誰もきづいてもらえない場合もあります。そのような可能性のある患者さんに対しては、意思伝達の支援以前の問題として、意識状態を正確に診断するという観点からBMI技術の医療機器としての応用も検討されています。また、意識が少しでもある患者には意識レベルを高めるためのリハビリテーションとしてもBMIが役立つ可能性があります。国土の広い米国では必ずしも身近な病院にCTやMRIなどの大がかりな画像診断の装置がないことも多いので、交通事故やスポーツ事故による脳震盪の診断用に簡便な脳波計測が行えるシステムを開発したベンチャーも話題となっています。名古屋大学の客員教授でもある長谷川博士は、名古屋大学医学系研究科が中心となって実施中の遠隔触診に関するNEDOプロにも参加しており、触診を行う医師がリアリティを感じるような触覚伝送システムの脳科学的な評価や、触診経験の浅い医師の効率的なトレーニングにも脳波BMI技術が活用できるのではないかと検討しています。

教育分野

運動機能に障害がなくても、ものごとに集中することが難しいADHDのような発達障害を抱える子供たちに対して、集中力やリラックスの程度を反映する脳活動の状態をリアルタイムにフィードバックする「ニューロフィードバック」という技術が注目されています。この技術は、普段は意識することができない集中力が可視化されてハンズフリーのゲーム操作などにつながるという魅力があり、効率的に集中力を訓練できると期待されています。もちろん発達障がい児でなくても、多くの人が効率的に学習を行うための環境を提供します。一般的には、連続するサイン波のような律動脳波の周波数解析に基づくタイプが多いですが、ニューロトレーナーのように事象関連電位に基づくニューロフィードバックも今後は盛んになると期待できます。

感性評価分野

脳波データ等の脳活動に基づいて商品などに対する印象を評価する手法は「ニューロマーケティング」と呼ばれ、新規の客観的調査ツールとして期待されています。言語に依存するアンケートとは異なり、言語が異なる様々な国/文化に属する人々の脳の関心度を無意識のレベルも含めて的確に把握することができると期待されています。また、個々の嗜好や感性を深く理解し、そのデータに基づいてカスタマイズされた商品の開発や販売が可能です。この技術は、言葉で表現しづらい顧客ニーズに応える新しいショッピング体験を提供することになるかもしれません。この技術により、言葉の話せない赤ちゃんやペット動物を対象としたマーケティングや商品開発も夢ではないかもしれません。

ロボット/メタバース分野

脳波を利用した遠隔操作技術により、ロボットアバターが私たちの代わりに働く世界も可能となります。この技術は、ロボットを動かすだけでなく、私たちの思考や感情を適切に表現しながら遠隔地での業務を実現します。特に人手不足が問題となる業界や危険な作業が必要な業界では、この技術の需要が高まるでしょう。ロボットと同様にメタバースのCGアバターに関しても同様の操作が可能です。一般の人々にとっても空間的に離れたあるいは仮想環境でリアルに働けるような時代が到来する日も近いと思われます。

子供たちにとって憧れの仕事に

近年、BMIやその他のニューロテクノロジーに関する研究が活況を呈していますが、これらの技術を社会に導入するまでには多くの障壁が存在します。一過性の流行に終わらせず、実際に社会で利用される日を迎えるためには、未来を担う新しい才能の育成が欠かせません。

長谷川博士はこれまでにも多くの学会や大学から招待講演の依頼を受けてきましたが、茨城県の科学イベントへの出展を依頼されたり、遠方からの高校生の研修旅行のツアー先にもなったりと、若者向けの広報活動も積極的に行ってきました。また、2021年には学研から『未来をつくる仕事図鑑 第1巻 楽しい世界をつくる』という書籍が発行された際には、未来をつくる仕事の一つとして「ニューロテクノロジーの研究」が注目され、この研究を代表する研究者として長谷川博士が取り上げられています。最近では、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール制度の支援を受ける地元の中高一貫校で未来の研究者を育成するためのセミナーの特別講師も行っており、延べ100名を超える中高生がそのセミナーを受講し、その成果によって学外科学イベントでの受賞につながったりしています。

研究者の仕事は、新しい発見の喜びや人類の問題を解決することで社会に貢献する大きなやりがいを持っています。長谷川博士の活動と熱意が、次世代の子ども達に影響を与え、彼らが科学の道に一歩を踏み出すきっかけになることを我々も願っています。